杠杆实盘 隐居内陆的澳大利亚作家默南,为何将一生写作隐喻落在“平原”?

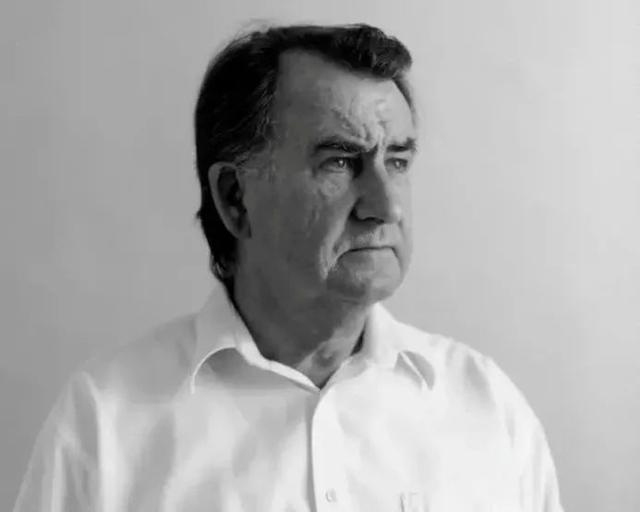

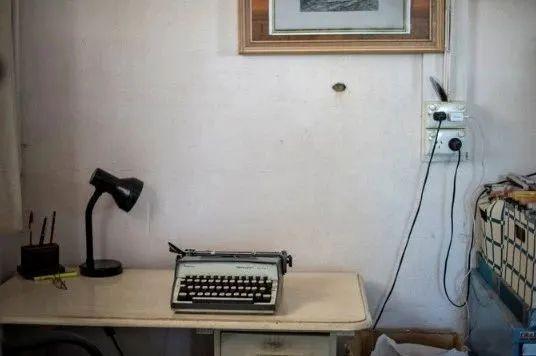

澳大利亚知名作家杰拉尔德·默南长期生活在澳大利亚东南部的“小三角”中,用打字机写作。他沉迷于将事物档案化,分在各种标签下归入档案柜。如诺贝尔文学奖得主J.M.库切所言,默南的写作与自我探索糅合,凝思内在的图景之海,辨析联系杠杆实盘,并使其在有文法的句子中呈现。日前,默南出版于1982年的“母题之作”《平原》,由后浪·北京联合出版公司出版。

“平原”是默南用一生来书写的隐喻。而在澳大利亚,因为繁华城市集中在临海,内陆的平原则略显荒芜,由此与沿海城市形成如镜像的对比。默南反其道而行之,避开热闹的表面世界,用一生反复书写内陆平原。他以看似孤僻的方式,呈现澳大利亚的深层真实。读者可以凭此小书,快速了解这处陌生的文学空间。

在这部小长篇里,作为电影制作人的主人公离开澳大利亚临海的繁华世界,只身来到内陆平原,计划制作一部反映平原本质的电影……他游走在各个庄园主之间,拉取赞助,也进入仿若迷宫的图书馆,在历史文化与神话寓言之间游历。随着探索的深入,单调的平原越来显出幻觉般的神秘,有着光怪陆离之感。

主人公发现,无论是此消彼长的派别或庄园主们,还是普通的家庭、普通的平原人,对平原都有私人的见解。无法找到能被普遍承认的共性,私人景色并不能交叠出共同景色。他在暴雨将至时被一位赞助人提醒,以取景的方式,看向作为景色的阴云深处,也看向取景镜头的深处……

[澳大利亚]杰拉尔德·默南/著

陈正宇/译

后浪·北京联合出版公司

选 读

二十年前,在初抵平原之时,我睁大了眼睛。我在平原景色的表象下寻找一切似乎暗含深意之物。

我的平原之旅远没有我后来描述的那么艰苦。我甚至不能说,在某个时刻我知道自己已经离开了澳大利亚。但我清楚地记得,有那么连续的几天,我周围平坦的土地愈发显得是一个只有我能阐明的地方。

那些日子里,我穿越的平原不尽相同。有时我望见一片广阔的浅谷,有着零星散落的树木和怡然自得的牛群,谷地中央或许还有一条细流。有时,在一大片让人完全不抱希望的区域尽头,会有一条显然像是通往一座山丘的道路,直到我发现眼前只是另一片平原,平坦、荒芜、令人却步。

某天下午,在抵达一个大镇子后,我注意到了某种独特的说话方式和穿着风格,这让我相信自己已走得够远。虽然那里的人并不完全是我期待在偏远的内陆地区找到的那种独特的平原人,但想到前方还有更多我尚未穿越的平原,我已知足。

那天深夜,我在镇上最大的酒店的三楼靠窗站着。我的目光越过有规律地排列着的街灯,望向远处黑暗的乡野。一阵暖风从北方拂面而来。我俯身迎向从附近草原吹来的空气。我调整着脸上的表情,试图传达出多种强烈的情绪。我低声说了些电影里的人物在意识到自己找到了归属之地时可能会说的话。接着我走回屋内,并坐到了专门为我准备的书桌旁。

几小时前,我已取出了手提箱中的行李。现在我的桌子上堆满了一摞摞的信纸、一盒盒的卡片和各种各样的书,书页之间还夹着带有编号的标签。最上面摆着的是一本中等大小的分类手账,上面写着:

《内陆》

(电影剧本)

背景说明和灵感材料

目录的总钥匙

我取出一个很大的文件夹,上面标着“零散的想法——尚未列入目录”,开始在里面写道:

“这里没人知道我是谁以及要来这里做什么。想到所有那些睡梦中的平原人(他们住在白色挡风板搭建的占地宽广的大房子里,屋顶则由刷着红漆的铁板组成,巨大的旱地花园里长满了胡椒树、异叶瓶树和成排的柽柳)里,竟没有一个曾见过我即将揭示的平原景色,这着实有些奇怪。”

接下来的一天,我是在酒店一楼迷宫般的酒廊和酒吧雅座区里度过的。整个上午,我都独自坐在一把很深的扶手皮椅上,凝视着紧闭的活动百叶窗边漏进的令人难以忍受的阳光,窗外便是主大街。这是初夏的一个万里无云的日子,早晨强烈的阳光甚至照到了酒店宽敞的游廊上。

有时我会微微仰起脸,去接收悬在头顶的风扇吹来的凉风,在望向玻璃杯上正在凝结的水汽时,我会带着赞许之情想到平原上肆虐的极端天气。夏日的阳光不受丘陵或大山的限制,从黎明到日落,占据了整片平原大地。到了冬天,风雨横扫过广袤的旷野,屈指可数的可供人或动物遮阴蔽雨的树木几乎毫无招架之力。我知道这世界上有一些大平原会被积雪覆盖数月,但我很高兴自己的地区不在此列。相较于被其他元素包裹的虚假的山丘或洼地,我实在更喜欢一年到头都能看见大地的原本面目。不管怎样,我认为雪(那是我从未见过的)从文化上说太欧美了,并不适合我自己的地区。

那天下午,我选择加入了其中一群从主大街上走过来并在宽广的吧台旁各自习惯的位置坐下的人。那一群人看上去包括知识分子以及熟知本地历史和传说的人。我从他们的衣着和举止上判断,他们既不是牧羊人,也不是放牛人,尽管他们可能常常在户外活动。其中有几位可能来自大庄园主家庭,并且是家中较为年幼的儿子。(平原人的富足都源自他们的土地。每个城镇,不论大小,都被周围大庄园里那深不见底的财富支撑着。)他们都穿着平原上有教养的有闲阶级的服饰——裤线笔直的素灰色西裤,一尘不染的白衬衫,上面配着相称的领带夹和袖章。

我渴望被这些人接受,并为他们可能对我提出的任何考验做好准备。然而,我几乎不指望借助自己在平原上读过的书。尽管无论我提到哪本书,平原人都可能读过,但引经据典有悖于他们聚会的精神。也许是因为平原人仍觉得自己被澳大利亚包围着,他们更愿意把阅读看作一种私人活动,一种虽可用于维系他们的公共交往,但会让他们难免陷入某项公认的传统的活动。

然而,这个传统是什么呢?听着这些平原人的对话,我不免心生困惑,觉得他们不希望有什么共同的信念可以依靠:如果有人似乎认为自己对整个平原的理解是正确的,其余的人都会感到不适。仿佛每个平原人都选择了以一个唯有自己才能解释的地区的独居者的形象示人。甚至当一个人说起他自己的平原时,他的遣词造句,哪怕是最简单的词句,也绝非来自通行的说法,而是被他以特别的用法赋予了特别的含义。

在我们初识的那天下午,我发现有时所谓的平原人的傲慢,不过是因为他们不愿意承认自己和其他人之间的共同点。这与当时澳大利亚人强调自己与其他文化间的共性的普遍主张背道而驰(平原人自己对此也很清楚)。一位平原人不仅会声称自己对其他地区的生活方式一无所知,还乐于表现出自己的误解。最让外人恼火的是,他宁愿装出一副没有任何独特文化的样子,也不要让人觉得他的土地和生活方式从属于某个有着传染性品味或时尚的共同体。

*

我始终待在酒店里,但几乎每天都和一群新的人一起喝酒。尽管我做了很多笔记,起草了计划和提纲,但仍远未能确定我的电影要展示什么。我猜自己哪天得从某位自信满满的平原人那里才能获得那种突如其来的决心,而那种胸有成竹之感也只能产生在他刚刚完成了足以与我的作品媲美的电影或小说的笔记之后。

那时,我已经开始能在我遇到的平原人面前畅所欲言了。有些人在透露自己的故事之前会想先听听我的故事,而我对此也有所准备。他们可能不知道,我已经准备好在他们镇上的图书馆和美术馆里潜心学习几个月,以证明我不仅仅是一个游客或观光客。不过在酒店住了几天后,我还是编了一个很好使的故事。

我和平原人说我在旅行,这话倒也不假。我没有告诉他们我是沿着哪条路线来到他们的城镇,也没说我离开时要去向何方。他们将在《内陆》以电影的形式出现在他们面前时知道真相。与此同时,我让他们相信我的旅程始于平原的一个遥远角落。正如我希望的那样,没有人对我提出质疑,甚至没人声称自己知道我所说的那个地区。平原是如此辽阔,没有哪个平原人会因为平原上有自己从未见过的某个区域而感到吃惊。更何况,内陆深处的许多地区还存在争议——它们到底属不属于平原?人们从未就平原的真实范围达成一致。

我给他们讲了一个几乎没有提及发生了什么,或者实现了什么的故事。外人可能会不得要领,但平原人能懂。这是他们自己的小说家、剧作家和诗人会喜欢的那种故事。平原上的读者和观众很少被情感的迸发、激烈的冲突或突发的灾难所打动。他们认为,呈现这类事物的艺术家不过是被人群的嘈杂声,或被平原之外的那个世界,那个被透视法缩小了的世界里,过于丰富的表象迷惑了。无论在生活还是艺术中,平原人的英雄都会是这样一个人,他在过去的三十年里每天下午回到不起眼的家中,房子的草坪平整、灌木萎蔫,他会一直在家坐到深夜,试图决定一条他可以沿着走三十年的旅行路线,那条路线最终将抵达他坐着的地方——或者那样一个人,他从不敢走上任何一条会偏离他那孤立一隅的农舍的道路,因为他怕站在别人的视角遥望自己的农舍时,他会认不出那个地方。

有历史学家认为,平原本身的现象是造成平原人和澳大利亚人之间文化差异的主要原因。对平原的探索是平原人历史上的主要事件。初看似乎根本平平无奇的地方,最终会显露出无数微妙的景色变化和大量不易察觉的野生动植物。在试图欣赏和描述他们的发现时,平原人变得异常敏锐和有辨别力,并善于循序渐进地揭示事物的意义。后来的平原人对生活和艺术的态度,正如他们的先人在面对渐渐隐入薄雾的草原时那样:他们把世界本身看作无尽的平原中的一个。

*

一天下午,我注意到我最喜欢的那个酒吧雅座区里有一种微妙的紧张气氛。我的酒伴中有几位压低了声音。其他人说话时则带着某种不安的尖锐,仿佛希望被远处的房间听到。我意识到,考验自己平原人身份的日子到了。一些大庄园主来镇上了,有几位甚至当时就住在这家酒店里。

我尽量不让自己显出焦躁不安的样子,并密切地注视着我的同伴。他们大都也急切渴望着能被传见进远处的酒廊包厢里,去同他们想要寻找的赞助人进行简短的面谈。但我的同伴们知道,他们可能要等到日落,甚至午夜。庄园主们在偶尔来访时,对镇上居民的作息时间毫不在意。他们喜欢在清晨处理商业事宜,然后午饭前在他们最喜欢的酒廊包厢里安顿下来,并会在那里一直待到不想待为止。他们会纵情豪饮,并在无法预料的时间点上一些小食或整餐。他们大多会待到第二天早晨甚至下午,而每次最多只会有一个人在椅子上打瞌睡,其他人则会彼此交谈或与镇上来的请愿者面谈。

我按照惯例请一位镇上居民帮我把名字报上去,那人刚好被早早叫到了。接着,我打听了我所能了解到的有关包厢里那些人的事,并好奇他们中哪一位会愿意把自己的一部分财产,甚至可能还有他的女儿交到我的手中,让自己的庄园成为那部将把平原呈现在世界面前的电影的取景地。

整个下午我都很少喝酒,并在每一面映入眼帘的镜子前检查自己的外表。唯一让我担心的是我敞开的白衬衫领口上系着的佩斯利花纹丝绸领巾。我所知的每一条时尚法则都告诉我,一个人的脖子上有一条领巾,表明他富有、优雅、敏感且拥有充足的闲暇。但我突然意识到,很少有平原人系领巾。我只希望庄园主们能从我的穿着中看出那种有眼力的平原人所钟爱的悖论。我穿戴了某件被认为代表了不受待见的首府文化的衣饰——只是为了让自己与其他请愿者显出一点不同,并且表达一种态度,即任何有苗头成为流行时尚的方式,哪怕再正当,也应该在平原上加以避免。

当我在厕所的镜子前抚摸着深红色佩斯利丝绸领巾时,我看到了自己左手上戴的两枚饰戒,这时才又感到了安心。每枚戒指上都镶嵌着一块显眼的半宝石,一块是朦胧的蓝绿色,另一块是柔和的黄色。这是两块我叫不出名字的宝石,并且是在墨尔本——一个我宁愿忘记的城市——生产的,我选择这两种颜色是因为它们对平原人有着特殊的含义。

我对后来被称为“地平线派”和“野兔派”的两个派系的冲突略有所知。我买戒指时便已知道,如今人们已不再出于派系精神去穿戴这两种颜色。但我曾期待得知,那些对过去的激烈争端感到后悔的平原人有时也会偏爱其中的一种颜色。当我发现通行的做法是绝不单戴一种颜色,而是要两种一起戴,并且尽可能将两种颜色交织在一起时,我便将两枚戒指戴在了不同的手指上,并再未将其取下。

我打算以一个来自平原边缘地带的人的身份,向 庄园主们介绍自己。他们可能会对我佩戴这两种颜色 加以评论,并问我,那场著名的争论在我那遥远的家 乡还留有怎样的痕迹。如果他们问了,我可以给他们 讲述任何一个我听过的有关那场古老争论的遗留影响 的故事。因为那时我已知道,最初的争论以无数变体 的形式留存了下来。几乎所有对立的辩论观点,无论 是公是私,都可以被贴上“地平线派”或“野兔派”的标签。平原人身上几乎所有的二元对立,在与蓝绿 色和淡金色这两种色调联系在一起后,似乎马上就容 易理解了。而每个平原人都能记得儿时那个叫“长毛 怪与走地鬼”的游戏。游戏会持续一整天,人们疯狂 追赶着一直到跑进围场深处,或者躲在高高的草地里 那些并不牢靠的藏身之处。

如果庄园主们想和我详细聊聊“颜色的事”(这是对过去一个世纪里所有那些复杂斗争的现代叫法),我也大可以向他们提出我自己对如何解释这场著名冲突的奇思怪想。到了下午晚些时候,我已不再那么迫切地想向他们表明,我和他们的思考方式有多么接近。也许向他们证明我高超的想象力,也是同样重要的。

这时临街的门被推开,一群新的平原人从耀眼的阳光中走了进来。他们已经完成了下午的工作,开始在酒吧里安坐下来,继续他们的终身任务:在一片单调的土地上,从平淡无奇的日子里塑造出神话的实质。我突然感到一阵欣喜,因为我不知道平原的历史里——甚至我自己的历史里——有哪些是可以被证实的。我甚至开始好奇,庄园主们是否会更希望我作为一个对平原抱有误解的人,出现在他们面前。

新媒体编辑:傅小平杠杆实盘